“Tangis dari Jerebuu: Ketika Sebatang Pena Terlalu Mahal, dan Sebuah Masa Depan Terhenti Terlalu Dini”

KLtvnews.com – Tangis itu tak terdengar. Jeritnya tenggelam di antara angin kebun dan sunyinya perbukitan Jerebuu.

Tak ada keramaian.

Tak ada saksi.

Hanya sebatang pohon cengkeh—menjadi saksi bisu hilangnya masa depan seorang bocah 10 tahun.

Di sanalah, Indonesia kembali dipaksa bercermin:

kemiskinan tak hanya mengikis mimpi, tapi bisa merenggut nyawa.

Seorang siswa kelas IV SD, berinisial YBR, anak yang seharusnya sibuk menghafal perkalian dan menulis cita-cita di buku tulisnya, justru menulis surat perpisahan.

Bukan karena kenakalan.

Bukan karena kekerasan.

Tapi karena dua benda paling sederhana di dunia pendidikan: buku dan pena.

Kronologi Peristiwa

Malam Sebelum Kejadian

Rabu malam, sebelum kejadian Kamis , 29 Januari 2026, YBR mendatangi ibunya. Dengan suara pelan, ia meminta uang untuk membeli buku tulis dan pulpen. Esok hari ia harus kembali ke sekolah.

Permintaan kecil.

Namun bagi keluarga itu, terasa sebesar gunung.

Sang ibu hanya bisa terdiam.

Ia menanggung lima anak seorang diri, hidup dalam keterbatasan setelah berpisah dari suami. Penghasilan nyaris tak cukup untuk makan, apalagi perlengkapan sekolah.

Tak ada kemarahan.

Tak ada bentakan.

Hanya ketidakberdayaan.

Namun mungkin, di hati kecil YBR, penolakan itu terasa seperti pintu yang tertutup. Malam itu ia menginap di rumah ibunya.

Keesokan Pagi

Pagi datang seperti biasa. Desa tetap tenang. Tanpa banyak kata, YBR pergi menuju kebun milik neneknya—lokasi pondok tempat ia sering tinggal. Neneknya sendiri sedang berada di rumah tetangga membantu pekerjaan. Tak seorang pun menyangka, itu adalah langkah terakhirnya.

Penemuan

Beberapa jam kemudian, warga menemukan tubuh YBR tergantung di pohon cengkeh di kebun tersebut.

Sunyi.

Sepi.

Hanya dedaunan yang bergerak pelan diterpa angin.

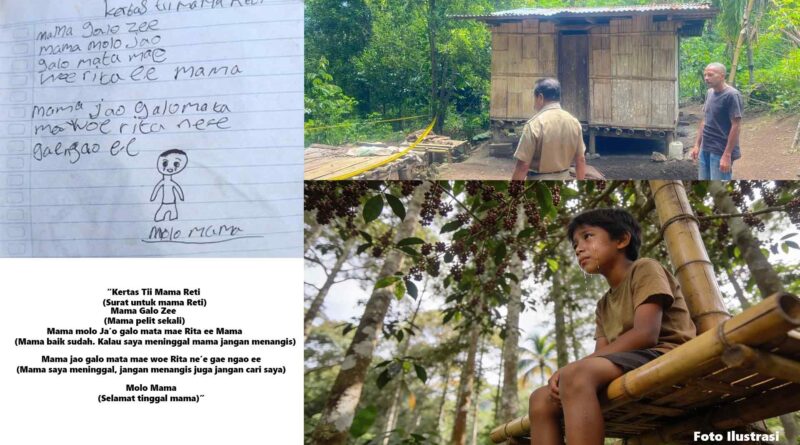

Di dekat lokasi, ditemukan secarik kertas—surat tulisan tangannya.

Surat untuk ibunya.

Surat Terakhir yang Menyayat Hati

Tulisan polos seorang anak kecil, menggunakan bahasa daerah:

“Kertas Tii Mama Reti (Surat untuk mama Reti)

Mama Galo Zee (Mama pelit sekali)

Mama molo Ja’o galo mata mae Rita ee Mama

(Mama baik sudah. Kalau saya meninggal mama jangan menangis)

Mama jao galo mata mae woe Rita ne’e gae ngao ee

(Mama saya meninggal, jangan menangis juga jangan cari saya)

Molo Mama

(Selamat tinggal mama)”

Di bawahnya, tergambar sketsa anak kecil menangis.

Bukan tulisan kebencian.

Bukan kemarahan.

Hanya perpisahan polos… dari jiwa yang terlalu dini mengenal putus asa.

Sebuah surat yang seharusnya tak pernah lahir dari tangan anak usia 10 tahun.

Bukan Sekadar Duka Keluarga — Ini Tamparan Bangsa

Tragedi ini bukan hanya cerita satu rumah tangga miskin.

Ini kegagalan sistemik.

Di tengah slogan “pendidikan gratis”, fakta di lapangan berbeda.

Sekolah mungkin tanpa SPP, tetapi buku, alat tulis, seragam, transportasi, makan—semuanya tetap berbiaya.

Bagi keluarga mampu, itu recehan.

Bagi keluarga miskin ekstrem, itu jurang.

Inilah wajah kemiskinan struktural:

bukan malas, bukan tak mau berusaha, tetapi tak punya akses.

Mereka ingin naik, tapi tak ada tangga.

Mereka ingin belajar, tapi pintu perlengkapan dasar saja tertutup.

Dan ketika negara terlambat hadir, anak-anaklah yang paling dulu tumbang.

Alarm Sosial untuk Semua Pihak

Peristiwa ini seharusnya mengguncang nurani:

- Data keluarga miskin harus akurat dan aktif dijangkau

- Bantuan pendidikan tak cukup seragam, tapi juga alat tulis dan kebutuhan riil

- Sekolah harus peka pada kondisi psikologis siswa

- Desa, guru, dan tetangga perlu menjadi sistem peringatan dini

Karena satu anak terlewat berarti satu masa depan bangsa terkubur.

Kisah YBR mengajarkan satu hal penting:

anak-anak sering menyimpan luka dalam diam.

Mereka jarang mengeluh.

Jarang marah.

Tapi bisa sangat rapuh.

Orang dewasa harus lebih peka—bertanya, mendengar, memeluk.

Dan jika ada siapa pun yang merasa putus asa, terbebani, atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri, jangan memendam sendiri. Bicaralah pada keluarga, guru, tokoh agama, atau tenaga kesehatan. Mencari bantuan adalah langkah berani, bukan lemah.

Dari Jerebuu, kita belajar satu kenyataan getir:

Di negeri kaya ini,

masih ada anak yang menganggap pena terlalu mahal untuk dimiliki,

hingga hidupnya sendiri terasa lebih murah untuk ditinggalkan.

Jangan biarkan kisah ini terulang. Karena setiap anak berhak menulis masa depannya— bukan menuliskan surat perpisahan. (KLtvnews.com/tim)